ごきげんよう、私です。

皆さんは「ローカル10,000プロジェクト」ってご存知ですか?

私も今年の1月まで知りませんでした。

国が用意してくれている制度でも、

まだまだ“知られていない” “活用されていない” ものが意外とあります。

なので、知らない方向けに共有という意味でこの記事にしたいと思います。

地域経済好循環推進プロジェクト

『ローカル10,000プロジェクト』は総務省の『地域経済好循環推進プロジェクト』の一環として行われています。

地域経済好循環推進プロジェクトとは?

では、そもそも『地域経済好循環推進プロジェクト』とは何なのか?

地方創生のためには、地方に「しごと」をつくり、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む地域経済の好循環を拡大することが必要です。このため、自治体がエンジンとなって、地域の総力を挙げて地域の有効需要を掘り起こし、所得と雇用を生み出すことで、地方からのGDPの押し上げを図る「地域経済好循環推進プロジェクト」を推進しています。

具体的には、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型企業を立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」や、バイオマス等の地域資源を活用して地域エネルギー企業を立ち上げる「分散型エネルギーインフラプロジェクト」などを推進しています。

※総務省ホームページより引用

この地域経済好循環推進プロジェクトって、総務省のサイト見ても分かりにくいんですよね。

総務省ホームページでは上記の概要と資料画像が1枚貼ってあるだけで、あとは総務省が運営する地域の元気創造プラットフォーム公式サイトへのリンクがあります。

こちらに飛ぶと、同じ総務省が運営しているはずなのにトップの資料が違うんですよねぇ。

しかも最終更新日時も分からない。

募集期限とかは今年のものになっているので更新されているのは間違いないのですが、

「なんだかなぁ…(´・ω・`)」って感じです。

“地域の元気(ry ”の方の資料を基準にするのであれば、

地域経済好循環推進プロジェクトは大きく3つの構成で、

- チャレンジ・ふるさとワーク

- 地方経済循環創造事業交付金

- 地域経済グローバル循環創造事業

ということみたいです。

その中の2つ目「地方経済循環創造事業交付金」の片翼として

「ローカル10,000プロジェクト」が行われています。

ローカル10,000プロジェクトとは?

上記の説明で交付金が貰えるということはなんとなく分かると思います。

“地域の元気(ry ”ではフローやら概要やらをPDFとOfficeで用意してくれています。

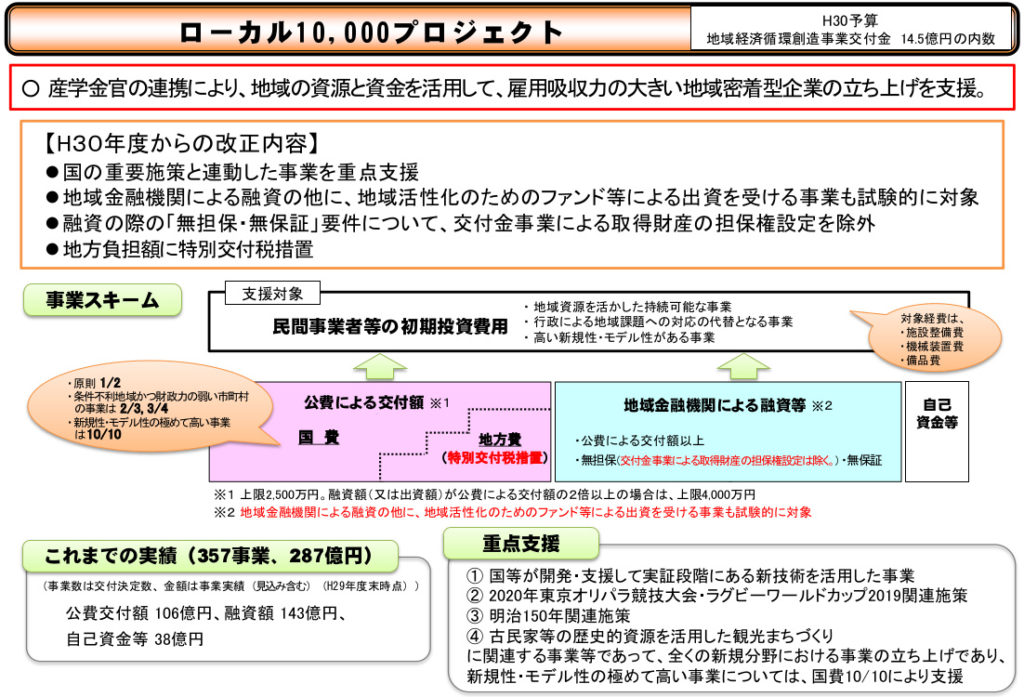

以下が概要です。

※地域の元気創造プラットフォーム公式サイトより引用

このプロジェクトで注目すべきは「産学“金”官」の連携である点です。

今、全国金融機関の預貸率の低下が問題視されています。

預貸率とは預金に対する融資の比率、つまり金融機関が融資に消極的になっているということです。

まぁ少し考えたら分かりますよね。

不況だ~不況だ~と言われ、中小はギリギリの経営です。

金融機関も不良債権は出したくないから融資に消極的になっちゃいます。

でも、お金って回さないと景気上昇しないんですよね。

そこで!

「半分までは国と地方自治体が出したるから、金融機関ももっと融資したれや。」

というのが「ローカル10,000プロジェクト」!

自治体のメリット

ここまでの説明だと困る人が出てきます。

そう“地方自治体”です。自治体からすれば、

「いや兄さん待ってくださいよ! そんな支出勝手に決めてもろたら困ります!」

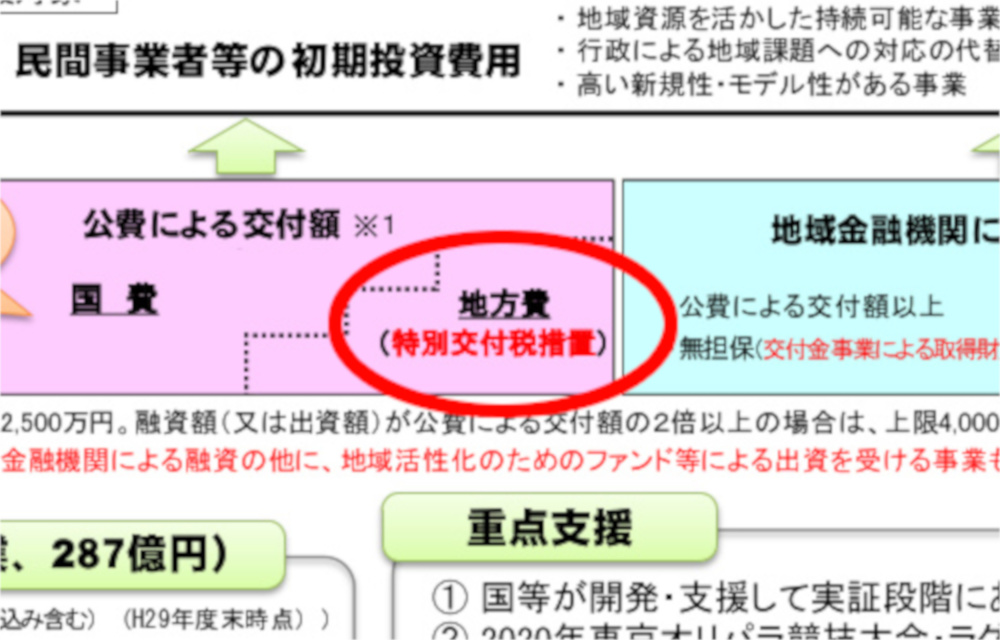

となるところなんですが、概要を今一度ご覧ください。

そう、地方自治体が負担する分は特別交付税措置なのです。

しかも点線が階段状になってますね。

基本的に国と自治体は折半(負担割合 1:1)なのですが、条件不利地域かつ財政力の弱い市町村は最大3/4まで国が出してくれるんです!

つまり、不利であればあるほど一時的な負担も少なく、最終的には国が補填してくれて、さらには地域が活性化するという凄まじい制度ですw

事業者のメリット

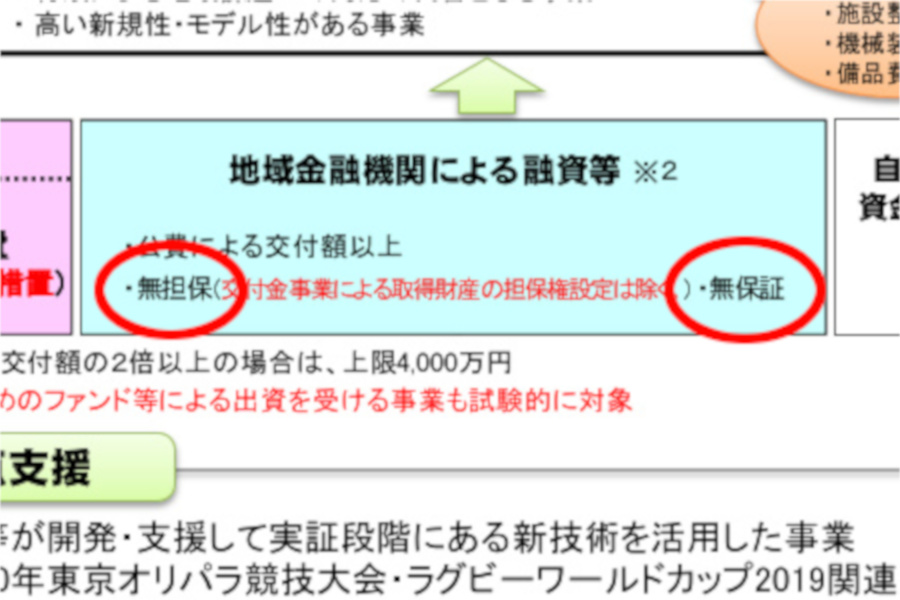

事業者は融資や交付金があるのでもちろんメリットがあるのですが、

特に大きいのがコチラ。

無担保かつ無保証なんですよね。

これはデカくないですか!?

無保証とか私のようなぼっちにも優しい!w

金融機関のメリット

ここまで聞くと

「金融機関にメリット無くね?」

と思うかもしれませんが、メリットはあります。

金利ですね。

無担保・無保証ですが、無金利ではないので、

当然、金利は取ってOKです。

しかも万が一不良債権になった場合も金額がグッと抑えられるので融資に積極的になれます。

まぁ、それでも3者の中では最もメリットが少ないかもしれませんね。

ちなみに「地方金融機関の融資“等”」となっていますが、

その理由が概要内の※2に書かれています。

※2 地域金融機関の融資の他に、地域活性化のためのファンド等による出資を受ける事業も試験的に対象

つまり、クラウドファンディングOK!

その他

その他として、その事業が重点支援対象かつ新規性・モデル性が高い場合には、

公費の部分が最初から国100%になったりもします。

ただ、この点について私が納得いかないというか、国の努力不足だと思う点が1つ。

重点支援の1つ目。

国等が開発・支援して実証段階にある新技術を活用した事業

これが分かりにくい!

私がこの制度を総務省の研修で知った時、講師である担当職員に尋ねたんです。

私「この“実証段階にある新技術”って一覧とかあるんですか?」

担「無い…ですね。」

私「じゃあ、どこ見れば良いですか?」

担「内閣府のサイトに載っていることもあります。」

“載ってることもある”って何やねん!

私の検索技術の未熟さは棚に上げて苦言を呈すると、

各省庁のホームページって見難いor探しにくいものが多い!

目当ての情報になかなかたどり着けない…。

生産技術であったり、IoTであったり、

もしかしたら地方とベストマッチ!な技術かもしれないじゃないですか。

最初から委託されてる大手とかなら知る術はあるかもしれませんが、

地方企業や起業者が知ることができないというのは、

この制度にとって非常にマイナスだと思います。

皆さんお気づきかとは思いますが…

皆さんお気づきかとは思いますが、この制度って

地域おこし協力隊とベストマッチ!

だと思うんです。

隊員は1年目で地域課題の洗い出しと事業計画のブラッシュアップ。

2年目には3年目に向けて交付金申請。

自治体は3年目に合わせて予算案を作成。

すると、3年目には何千万円というデカい事業が地方でできちゃうんですよね。

地域おこし協力隊に限らず、デカい事業で地域活性化を考えている方は、

こんな制度も活用してみてはいかがでしょうか?

それでは、アデュ~。